伝統工芸品の着物は高く売れる?気になる買取相場と高く売るコツを解説!

2018年9月19日

※当サイトには一部プロモーションが含まれています。

世界でも注目されている「MADE IN JAPAN」

その最たるものが、代々受け継がれてきた技術や技法で作られた、全都道府県に1つはある伝統工芸品ではないでしょうか。

なかでも、経済産業大臣指定の「伝統的工芸品」は、法律で定められた厳しい条件をクリアしている品質の高いもの。

織物や染色技術など着物に関するものにも指定されているものがあります。

たとえば、大島紬や西陣織・友禅染などがその1つ。

着物に詳しくなくても、知っている人も多く、実は知らずに持っているという人も多いです。

この、伝統的工芸品で作られている着物は、買う時にも高価ですが、売る時にも高く買取してもらえることがあります。

そこで、このページでは、伝統的工芸品の着物の買取相場や、高く買取してもらえるコツなどを紹介したいと思います。

【おすすめ記事】

- 最新の『着物買取業者おすすめランキング』をチェック!

口コミ評価や買取相場、高く売るためのコツまで徹底解説!

伝統的工芸品の着物の買取相場はどれくらい?

日本には、全国各地に長年受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸といわれる工芸品がおよそ1300種類あり、その中のおよそ230品目が、経済産業大臣によって伝統的工芸品に認定されています。

着物を持っている人のなかには、そんな伝統的工芸品の着物を持っている人もいると思います。

なかには、着ないから売ろうと思っている人もいるのでは?

でも、購入する時に高価な伝統的工芸品の着物が、どれくらいで買取してもらえるのかは気になりますよね。

そこで、着物買取専門業者大手のバイセルと福ちゃん・宅配買取専門業者の久屋が、公式サイト内で発表している買取相場を紹介するので、参考にしてください。

【バイセル買取相場】

| 着物の種類 | 買取相場 |

|---|---|

| 作家物(有名作家物/人間国宝など) | 3,000円~800,000円 |

| 留袖(色留袖/黒留袖) | 2,000円~200,000円 |

| 振袖 | 2,000円~500,000円 |

| 友禅(京友禅/加賀友禅/東京友禅/十日町友禅など) | 3,000円~500,000円 |

| 訪問着 | 2,000円~500,000円 |

| 付け下げ | 2,000円~200,000円 |

| 紬(大島紬/結城紬/黄八丈紬/塩沢紬/牛首紬など) | 1,000円~500,000円 |

| 小紋 | 1,000円~200,000円 |

| 色無地 | 1,000円~50,000円 |

【福ちゃん買取相場】

| 高価買取対象 | 価格 | 高価買取対象 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 振り袖 | 10,000円~ | 訪問着 | 10,000円~ |

| 袋帯 | 8,000円~ | 紬 | 7,000円~ |

| 黒留袖 | 6,000円~ | 小紋 | 6,000円~ |

| 名古屋帯 | 6,000円~ | 人間国宝 | 30,000円~ |

| 伝統工芸 | 30,000円~ |

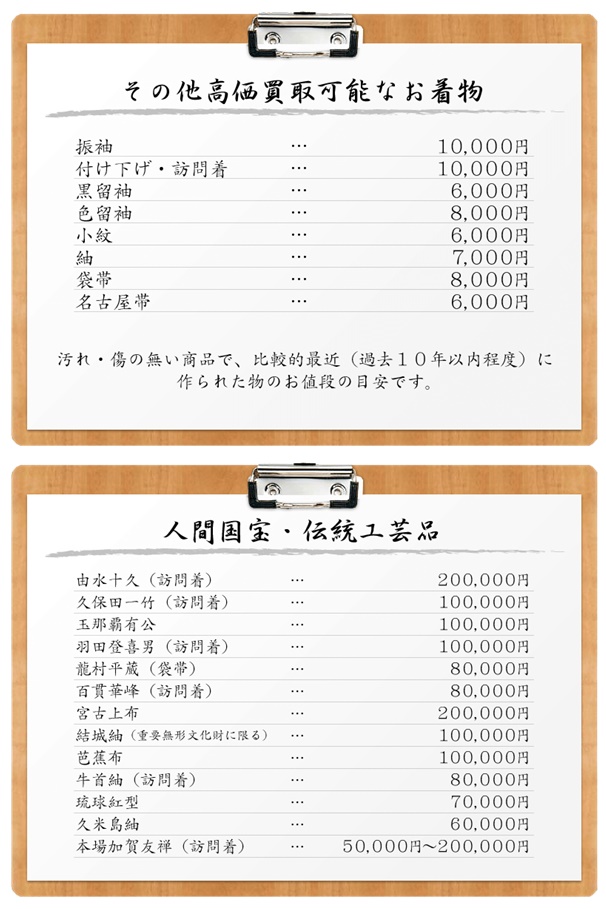

【久屋買取相場】

上記の表の買取額は、あくまでも目安で、買取業者ごとに査定ポイントが違い、買取額は総合的に判断して決められます。

そのため、同じ伝統的工芸品の着物でも、作家や仕立て方・証紙の有無などによって、相場より低くなることもあり、着物によっては相場価格を下回ることもあるのです。

伝統的工芸品の着物の買取例

伝統的工芸品の着物は買取してもらいやすい着物の1つですが、伝統的工芸品の着物を買取してもらう時に欠かせないのが「証紙」

証紙が有ると無いとでは、買取額は雲泥の差で、数万円変わることも・・・

たとえば、沖縄県の織物の1つ「芭蕉布(ばしょうぬの)」は、証紙があれば8万円で買取してもらえるところ、証紙がなかったために5万円での買取になっています。(アート熊野堂)

また、着物に詳しくない人でも知っている人の多い「大島紬」は、古いうえに証紙がないと数百円や買取自体してもらえないこともありますが、証紙があれば古くても3万円(買取プレミアム)で買取してもらえることもあります。

しかし、証紙があれば古くても3万円(買取プレミアム)で買取してもらえることもあるのです。

さらに、伝統的工芸品の染物や織物が作家物の場合、高額で買取してもらえることもあり、人間国宝の宮平初子の織った沖縄県の首里織は、未使用品で人気の高いクリーム色だったこともあり、20万円(アート熊野堂)という高額で買取されています。

伝統的工芸品の着物とは

伝統的工芸品の着物とは、経済産業大臣が認定する工芸品の着物のことです。

もう少し詳しく説明すると、産業の振興を目的に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」通称「伝産法」に基づいて、経済産業大臣が指定した工芸品でできた着物のことです。

伝統工芸品と伝統的工芸品の違いは、伝統工芸品は、長年に渡り受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことで、とくに基準があるわけではありません。

それに対し、伝統的工芸品は、工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が継承されていて持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品が、認定されて

その伝統工業の技術を守りつつ、育て発展させるために「伝産法」に基づいて、

産業大臣伝統的工芸品に認定される条件は、以下の5つ。

【伝統的工芸品の認定条件】

1.生活に豊かさと潤いを与える工芸品

2.機械により大量生産されるものではなく、製品の持味に大きな影響を与えるような部分が手づくりにより作られている

3.100年以上前から今日まで続いている我が国の伝統的な技術や技法で作られたもの

4.品質の維持や持味を出すために、必要な部分が100年以上前から今日まで伝統的に使用されてきた材料でできている

5.一定の地域を形成してつくられてきたもの

伝統的工芸品の着物は染・織・刺繍の3タイプ

伝統的工芸品は、業種ごとに認定されていて、着物に関する業種は染色品・織物・その他繊維製品の3つの業種が当あてはまります。

その内訳は、染色品12種・織物38種・その他繊維製品は刺繍で2種認定されています。

【伝統的工芸品の業種別種類と主要製造地域】

[染色品]

『東京都』

東京染小紋・東京手描き友禅・東京無地染(神奈川県川崎市も製造)

東京染小紋は、江戸小紋のなかでも遊び心のある柄が特徴。

東京手描友禅は、色数をおさえた粋なデザインが特色で、地味に感じる中にも明るい色調と新しさのあるデザインが特徴。

東京無地染は、もっとも基本の染生地で、江戸時代には、紫紺(しこん)で染めた「江戸紫」が江戸っ子の粋としてもてはやされた染織品です。

『石川県』

加賀友禅

加賀友禅は、三大友禅の1つで、落ち着きのある写実的な草花模様を中心にした絵画調の図柄で、外ぼかしや虫食いといった技法の図柄が特徴です。

『愛知県』

有松 鳴海絞・名古屋友禅・名古屋黒紋付染

有松・鳴海絞りは江戸時代の初め頃から始められた技法で、絞(しぼり)の技法は100種ほど。

もっとも代表的な技法は、縫絞(ぬいしぼり)で、くも絞・三浦絞・鹿の子絞・雪花絞(せっかしぼり)などがあります。

堅実な土地柄で地味な気風の名古屋地方で作られる名古屋友禅は、模様の配色の色数をおさえ、1つの色の濃淡で絵柄を描くような、渋いのが特徴の友禅です。

名古屋黒紋付染は、尾張藩の旗印や幟(のぼり)などの染織品を作るようになったのが始まりで、「トロ引黒染(くろそめ)」という、黒の色艶の優れた染色方法で染め上げられた染織品です。

『京都府』

京鹿の子絞・京友禅・京小紋・京黒紋付染

京友禅は、加賀友禅と同じく三大友禅の1つ。

花鳥山水等を写した京友禅は、着物の代名詞となるほどで、多くの色を使いながらも気高く奥ゆかしい色柄なのが特徴です。

京小紋の基本となる型紙が作られたのは、1200年前と歴史が長く、武士の裃(かみしも)にある小さな文様を一色で型染めしたものです。

京黒紋付染の生地は絹織物で、化学染料を用いても、深みや微妙なあじのある黒色を出すために、紅または藍などの下染めも行っているのが特徴です。

『沖縄県』

琉球びんがた

琉球びんがたは、19世紀初めの歴史書に「東洋花布」と称され、中国の福建市場において名高い貿易品。

中国の型紙の技法と京友禅の手法を取り入れた、沖縄で唯一の染色品。

色鮮やかな「紅型」という染色技法で、南国独特の神秘的な色柄が魅力の染物です。

[織物]

『北海道』

二風谷アットウシ(にぶたにあっとうし)

アットウシとは、アッニという樹皮の繊維で糸を作り、アットウシカラベといわれる機織り機(はたおりき)を使って織られた反物のこと。

水に強く、通気性に優れていて天然繊維としては類をみない強靭里独特の風合いが特徴です。

『山形県』

置賜紬(おいたまつむぎ)・羽越しな布(うえつしなふ)

置賜紬は、山形県の米沢市・長井市・西置賜郡白鷹町の地区で生産されている織物すべての呼び名。

米琉板締小絣・白鷹板締小絣・緯総絣・併用絣・草木染紬・紅花紬の6品種あり、すべて先に糸を染めてから織る、先染めの平織りの織物です。

羽越しな布は、羽越地域の山間部に生育するシナノキ、オオバボダイジュ又はノジリボダイジュの樹皮から取れる繊維で糸を作り、布状に織ったもの。

縄文・弥生時代から衣装や装飾品に利用されてきたものです。

原料が樹皮の繊維であるため、織り目はあらあらしいですが、軽い手触りで落ち着きのある風合いが特徴。

『福島県』

奥会津昭和からむし織

奥会津昭和からむし織は、苧麻(ちょま)とも呼ばれている植物でできていて、そのからむしの栽培技術を古来より昭和村で伝承し、栽培から織りに至る工程すべてを手作業で行っています。

吸湿・速乾性に優れているのが特徴です。

『茨城県・栃木県』

結城紬(ゆうきつむぎ)

結城紬は、古くから養蚕業(ようさんぎょう)が盛んな結城地方で農閑期の副産物の利用として作られ、奈良時代には朝廷にも納められていた織物です。

真綿から手で糸を引き出すため、糸に撚り(より)がない嵩高繊維(かさだかせんい)の代表格で、絹でありながら木綿織風の素朴さがあるのが特徴。

『群馬県』

伊勢崎絣・桐生織(きりゅうおり)

伊勢崎絣は、明治から昭和にかけては「伊勢崎銘仙」と呼ばれて全国的に知られていた織物です。

括り絣(くくりかすり)・板締(いたじめ)絣・捺染(なっせん)加工などの技法を、手作業中心で数多くの工程を経て制作されるため、同じ柄の作品でも出来上がりが微妙に違うのが特徴。

桐生織は、1200年ほど昔に、宮中に仕える白滝姫が桐生の山田家に嫁ぎ、村人に養蚕や機織りを伝えたのが始まりといわれるくらい、古くからあるもので、生産量の少ない付加価値の高い、先染めジャガード織物です。

『埼玉県』

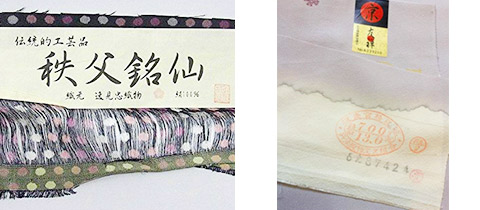

秩父銘仙(ちちぶめいせん)

江戸時代発祥の織物で、1908年(明治41年)に独自の技法「解し捺染」で特許を取得しています。

緯糸(よこいと)に補色を用いて生じる玉虫光沢や植物柄が多いのが特徴です。

『東京都』

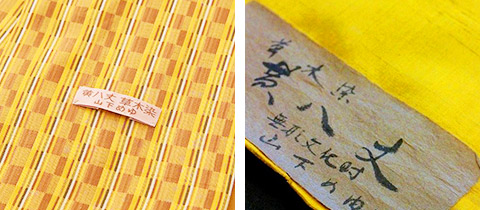

村山大島紬・本場黄八丈・多摩織

村山大島紬は、東京都指定無形文化財に認定されていて、軽くて着心地のいいのが特徴です。

本場黄八丈は、黄色・茶色・黒の3色でできていて、渋みのある優雅な色合いが特徴の絹織物です。

多摩織にはお召織(めしおり)、紬織、風通織(ふうつうおり)、変り綴(かわりつづれ)、綟り織(もじりおり)の品種があり、伝統的な渋い実用的な作品が特徴。

ただし、近年は、洗練されたデザインや新しい感覚の優れた技術を取り入れつつ、伝統的な手作業により特色のある作品を作り続けています。

『新潟県』

塩沢紬・小千谷縮(おじやちぢみ)・小千谷紬・本塩沢・十日町絣・十日町明石ちぢみ

塩沢紬の技法は、奈良時代に織られた麻布(現・越後上布 奈良正倉院に保存)の技術技法を取り入れた織物で、江戸時代に作り始められました。

摺り込み(すりこみ)・括り(くくり)作業による、蚊絣(かがすり)と呼ばれている細かい十字絣や亀甲絣によって構成された絣模様が特徴です。

小千谷縮は、苧麻といわれる麻の繊維から作られている織物で、吸水性が高いのに速乾性に優れていて、独特のシボといわれる凹凸があるのが特徴です。

小千谷紬は、小千谷縮の技法で、くず繭(くずまゆ)を使って自家用として織られていた紬だったものが、昭和の初期に本格的に紬の生産が始まり、紬糸に改良を重ねてできた紬織です。

本塩沢は、塩沢紬とともに塩沢産地の代表的な織物で「塩沢お召(おめし)」の名で広く知られていて、麻織物の技術・技法を絹にいかした絹縮(絹縮)が基になっている織物です。

十日町絣は、伝統的な美しさと現代感覚を融合させた民芸調の絣織物です。

十日町明石ちぢみは、19世紀の終わり頃に、京都西陣の夏用の反物を見本として持ち帰り、もともと十日町にあった「十日町透綾(すきや)」という織物の技術に応用して改良を重ねてできた織物です。

『長野県』

信州紬

信州紬は、先染めの平織物で、着物用の反物と帯地の2つが主に作られていて、100%山繭(やままゆ)で作られている紬はこの産地でしか作られていません。

『石川県』

牛首紬(うしくびつむぎ)

牛首紬は、2匹の蚕が共同で作る玉繭(たままゆ)から作られる、太くて節のある玉糸を使って織り上げるのが特徴の紬です。

『滋賀県』

近江上布(おうみじょうふ)

近江上布は、「緯糸絣(よこいとかすり)」と「経緯併用絣(たてよこへいようかすり)」があり、経糸と緯糸の絣を合わせながら織る経緯併用絣は最高級品の麻の織物です。

『京都府』

西陣織

応仁の乱の時に西軍が本陣とした場所に、後に職人が集まって織物をしたことから、この地域でおられる織物を西陣織と呼ぶようになりました。

多くの品種を少量ずつ作る方式をもととした、先染めの紋織物で、綴(つづれ)・錦・緞子(どんす)・朱珍(しゅちん)・絣・紬などの、多くの種類の絹織物が作られていて、多色の糸を使って絢爛豪華な糸使いの紋様が特徴です。

『鳥取県』

弓浜絣

弓浜絣は、農民が自分たちの衣料として織ったのが始まりのため、素朴でざっくりした風合いで、絵絣の技法を生かして「縁起物」「厄除け」「吉祥」と、生活に関連を持つ柄が、繊細かつ大胆に表現されているのが特徴です。

『徳島県』

阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり)

阿波正藍しじら織は、18世紀の末に阿波地方で盛んに織られていた「たたえ織」という、木綿縞(もめんしま)に、明治時代初めに改良が加えられ、現代に引き継がれています。

藍ならではの、鮮やかな「青」が特徴です。

『福岡県』

博多織・久留米絣

博多織は、簡単に結べて浴衣やおしゃれ着に合わせる帯として、現代でも人気の高い帯です。

平織りと紋織とがあり、平織りは優美で華麗な艶やかさを、紋織は繊細な織柄と見事な色合いで、締めるときにキュッキュッと絹鳴りするのが博多織ならではの特徴です。

久留米絣は、19世紀はじめ、一切れの木綿の古い布のかすれた糸をヒントに、12歳の少女によって織られたのが始まりで、先染め織物の一種です。

『鹿児島県』

本場大島紬

本場大島紬は、鹿児島県の奄美大島で織られているもので、世界三大織物の1つです。

シャリンバイ(車輪梅・バラ科の植物)と泥染めによる、渋い風格としなやかで軽くシワになりにくいのが特徴です。

『沖縄県』

久米島紬・宮古上布・読谷山花織(よみたんざんはなおり)

読谷山ミンサー(よみたんざんみんさー)・琉球絣

首里織・与那国織・喜如嘉の芭蕉布(きじょかのばしょうふ)

八重山ミンサー・八重山上布・知花花織・南風原花織(はえばるはなおり)

久米島紬は、日本の紬の発祥の地といわれている久米島の織物で、地色が渋いのが特徴。

その特徴でもあった黒一辺倒だった久米島紬も、現在ではいろいろな植物染色で色鮮やかになりました。

宮古上布は、麻織物でありながら、糸が細く絣模様が細かく、織り上げられた生地はろうを引いたようになめらかなのが特徴です。

読谷山花織は、15世紀ころから生産されていたとされていて、当時は琉球王朝のための御用布として、読谷住民以外の一般人は着用できなかったとされる織物です。

可憐で細かな花模様を色糸で浮かせ、これに絣の風合いがあしらわれているのが特徴。

読谷山ミンサーは、一時は生産が途絶えてしまっていた織物ですが、昔のことをよく知るお年寄りによって復活した織物です。

ミンサーとは細い帯を意味していて、南国特有の色彩感覚で織り上げられているのが特徴。

琉球絣は、沖縄の自然の植物や動物の名前を取り入れた図柄が多く、南方系の絣から生まれた、幾何学模様が主体となっているのが特徴です。

首里織の特徴は、織から絣に至るまで多彩に織られていることで、花倉織(はなくらおり)や道屯織(どうとんおり)は、王家・貴族専用とされていたこともあり、格調高い着物とされています。

与那国織は、日本最西端にある国境の島で織られている素朴な織物です。

喜如嘉の芭蕉布は、主婦や娘たちが家の庭や畑に、芭蕉の木を植えて、その繊維で自家用に織っていたもので、軽くてさらりとした肌触りが特徴。

八重山ミンサーは、アフガニスタンから中国を経て伝わり、絣は手くくりで、藍の先染めのたて畝織(うねおり)で、5つの絣と4つの絣が交互に配され「いつの世までも末永く」の意味を持つ男性用の帯です。

八重山上布は、人頭税のために織ることを強制されていた織物ですが、人頭税廃止後、組合が結成され産業として盛んになり、今も受け継がれています。

植物染料で染められ、手織りで生産されているので、微妙に色彩が異なるのが特徴。

知花花織は、模様を出した際に、布の裏の経糸が浮いているのが特徴の織物です。

南風原花織は、沖縄県南風原町で生産されている織物で、組組織で構成された花のように美しい立体的な柄が特徴です。

[刺繍(その他繊維製品)]

『石川県』

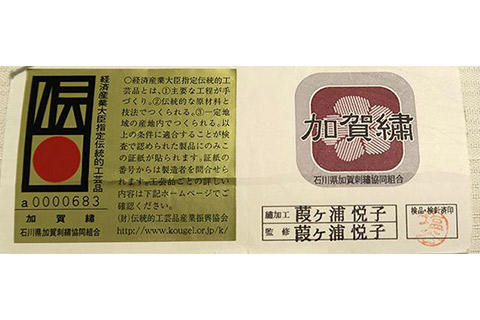

加賀繍(かがぬい)

加賀繍は、加賀の金箔・花芽の友禅と並ぶ加賀の繍いとして発展した刺繍で、金糸や銀糸をはじめ多種多様の絹の色糸を使い、一針一針手で繍い上げて模様を描きます。

『京都府』

京繍(きょうぬい)

京繍は、平安京が造られた時に、刺繍をするための職人をかかえる織部司(おりべのつかさ)という部門が置かれたのが始まりとされていて、絹織物や麻織物に、絹糸・金銀糸などを用いて華麗で雅な刺繍が特徴です。

着物の織物の産地は意外にも沖縄が一番多い

全国各地に伝統工芸品はありますが、着物に関する伝統的工芸品の産地は18都道府県で、全体の3分の1ほどになっています。

なかでも沖縄は、着物に関する伝統的工芸品に指定されている数が、最も多い県です

沖縄の伝統的工芸品はすべて織物で、宮古上布や久米島紬・喜如嘉(きじょか)の芭蕉布は、国の重要無形文化財にも指定されています。

また、平良敏子は芭蕉布で、玉那覇有公(たまなはゆうこう)は紅型(びんがた)。

与那嶺貞(よなみねさだ)は谷山花織(よみたんざんはなおり)で、人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定されています。

伝統的工芸品の見分け方

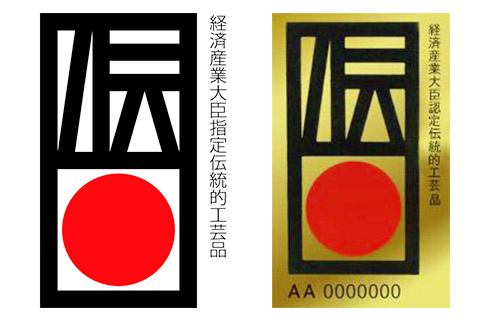

伝統的工芸品の見分け方として、もっともわかりやすいのが「伝統証紙」が付いているかどうか。

伝統証紙は、伝統的工芸品のシンボルマークで、生産地の組合が、基準を満たしているかどうか厳重な検査を実施して、合格したものにのみ付いている証紙です。

着なくなった伝統的工芸品の着物の処分方法は?

伝統的工芸品の着物を、親に買ってもらったり、譲り受けたりして持っているという人もいますよね。

でも、着る機会もないし、場所を取るから処分しようと思っている人もいると思います。

着物の処分方法はいろいろありますが、着物によっては思いがけず高く売れることもあるので、着物の処分をするなら、まず着物買取専門業者に依頼してみるのが一番です。

【着物の処分方法】

・人に譲る

・リメイクする

・リサイクルショップに持っていく

・オークションやフリマアプリで売る

・着物買取専門業者に売る

着物の処分を考えた時に、まず思い浮かぶのが「誰か着る人がいないか」なのでは?

とくに振袖は、姉妹はもちろん、親戚や近所の人に譲るという人もいますよね。

しかし、趣味やサイズが合わないと、なかなか譲りにくいものです。

2つ目のリメイクは、裁縫が好きな人にはいいかもしれませんが、誰でも簡単にできるわけではありません。

また、リメイクしてくれるお店もありますが、意外と高いので、リメイクしてでも手元に置いておきたいものでないと、結局着なかったり使わなくて後悔することも・・・

3つ目のリサイクルショップに持っていくのは、たしかに気軽に持ち込めますが、専門の査定士がいないので、損をすることも多く、そもそも着物の買取をしていないところも多いです。

4つ目のオークションやフリマアプリは、家に居ながらにしてスマホで売ることができるので、一見手軽で簡単そうですが、購入希望者の質問の対応や送る手間がかかります。

また、着物についてある程度の知識がないとトラブルになることも・・・

その点、着物買取専門業者なら、専門の査定士がきちんと価値を判断して査定してくれるので、納得して売ることができます。

万が一、金額に納得がいかない場合も、キャンセルすることができ、手数料も一切かからないので安心です。

買取方法も「出張買取」「宅配買取」「持込買取」の3つあり、自分にあった方法で依頼することが可能。

出張買取や宅配買取なら、持ち運ぶ必要もないので、家にいながらにして着物を売ることができるので便利です。

伝統的工芸品の着物を売るポイント

伝統的工芸品の着物は、ちゃんと価値をわかったうえで売れば、思いがけず高額で売れることがあります。

知らずに売ってしまって損をしないために、伝統的工芸品の着物を売るポイントを紹介します。

伝統的工芸品の着物は証紙がないと意味がない?

伝統的工芸品には、伝統証紙がついているといいましたが、伝統証紙と同様に貼られている、その工芸品を証明する証紙が重要です。

その証紙は、反物の端についているのが一般的で、着物に仕立てたらハギレになる部分に付いています。

証紙は、生地の証明になるものなので、証紙だけがあっても意味がなく、ハギレについた状態のままでないといけません。

織物の伝統的工芸品の場合、反物に文字が織り込んであることもあるので、証紙がなくてもわかりますが、伝統的工芸品の証明ともなる証紙はある方がいいです。

また、貼替え防止のために証紙に割印がしてあることもあり、貼替えてもわかるようになっています。

伝統的工芸品は、産地が重要でもあるので、産地を証明する証紙があるか無いかで、買取額に大きく影響することがあるのです。

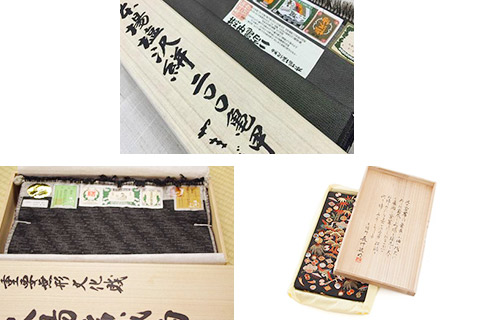

『染色品 証紙』

『織物 証紙』

『刺繍 証紙』

人間国宝の作る伝統的工芸品は高くなる?

伝統的工芸品のなかには、人間国宝が手がける織物や染物・刺繍があり、伝統的工芸品の作家物の作品となるので、買取額がUPすることもあります。

ただし、織物の作家物の場合、落款が入っているわけではなく、証紙にサインがしてあったり、タグが付いているので、着物にタグがない場合は、証紙が重要です。

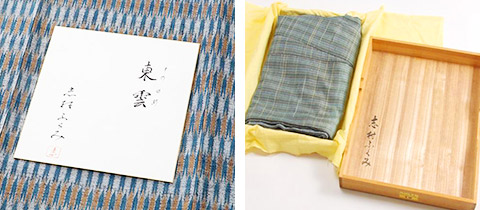

箱があるとないとでは大違い?

伝統的工芸品のなかには、箱に入っているものもあり、箱には伝統工芸の名前やその工芸品の説明が書かれていることがあるので、証紙と一緒に見せると査定に影響することがあります。

作家物の場合、箱に作家のサインが入っていることがありますが、作家によっては買取額がUPすることもあるので、箱がある場合は一緒に見てもらいましょう。

まとめ

伝統的工芸品の着物は、伝産法という法律のもと国が認定している工芸品で、手作りで大量生産できないため、希少価値が高

いです。

工芸品によっては後継者不足で年々制作される量が少なくなっているものや、人間国宝が作ったものもあり、さらに希少価値が高くなるので、買取額も高額になることがあります。

伝統的工芸品は着物にしてしまうと、どこの工芸品かわからなくなるので、売る時は証紙が重要になってきます。

しかし、証紙は仕立てた時のハギレに付いていることが多く、価値を知らずに捨ててしまっている人も多いです。

そんな伝統的工芸品の着物でも、着物買取専門業者ならきちんと判断して査定してくれるので、伝統的工芸品の着物を売るなら、まず着物買取専門業者に依頼するといいですね。

着物買取業者選びに迷ったらどうすればいい?

着物買取業者がたくさんありすぎて、どこを選べばいいのか迷ってしまうことがあるはず。

「着物売るガイド!」では、着物買取業者を徹底比較して特徴などを分かりやすくまとめたものを、ランキング形式で掲載しています。

着物買取業者選びに迷った時は、ぜひ一度チェックしてみてください!