牛首紬の買取相場はどれぐらい?高く売るコツとポイントについて徹底解説

2018年9月19日

※当サイトには一部プロモーションが含まれています。

着物に詳しくない人にとって「牛首紬(うしくびつむぎ)」と聞いても、聞き慣れない名前で、どんな織物かわからないという人も多いのでは?

実際私も、この記事を書くまで、見たことも聞いたこともありませんでした。

しかし、紬好きの人にはとても人気がある牛首紬は、紬には珍しくセミフォーマルにも着れる訪問着があり、知らずに持っている人もいるかもしれません。

そんな、着物を持っている人のなかには、着る機会もなく置き場所に困る着物の処分を考えている人もいますよね。

牛首紬は、生産量が非常に少なく、とても希少価値の高い着物なので、高く買取してもらえることもある着物の1つです。

もし、持っている訪問着が牛首紬なら、高く買取してもらえることも・・・

そこでこのページでは、牛首紬がどんな織物なのか、特徴・見分け方など、牛首紬についてと売る時のコツや買取相場を紹介したいと思います。

【おすすめ記事】

- 最新の『着物買取業者おすすめランキング』をチェック!

口コミ評価や買取相場、高く売るためのコツまで徹底解説!

目 次

牛首紬の着物の買取相場はどれくらい?

牛首紬は、中古市場でも人気が高く、買取してもらいやすい織物ですが、気になるのはその買取相場ですよね。

着物は状態や古さなどによって、買取額が変わるものですが、着物買取専門業者大手のスピード出張買取バイセル(元・スピード買取.jp)と福ちゃん・宅配買取専門業者の久屋が、公式サイト内で買取相場を発表しているので紹介します。

【バイセル買取相場】

| 着物の種類 | 買取相場 |

|---|---|

| 作家物(有名作家物/人間国宝など) | 3,000円~800,000円 |

| 留袖(色留袖/黒留袖) | 2,000円~200,000円 |

| 振袖 | 2,000円~500,000円 |

| 友禅(京友禅/加賀友禅/東京友禅/十日町友禅など) | 3,000円~500,000円 |

| 訪問着 | 2,000円~500,000円 |

| 付け下げ | 2,000円~200,000円 |

| 紬(大島紬/結城紬/黄八丈紬/塩沢紬/牛首紬など) | 1,000円~500,000円 |

| 小紋 | 1,000円~200,000円 |

| 色無地 | 1,000円~50,000円 |

【福ちゃん買取相場】

| 高価買取対象 | 価格 | 高価買取対象 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 振り袖 | 10,000円~ | 訪問着 | 10,000円~ |

| 袋帯 | 8,000円~ | 紬 | 7,000円~ |

| 黒留袖 | 6,000円~ | 小紋 | 6,000円~ |

| 名古屋帯 | 6,000円~ | 人間国宝 | 30,000円~ |

| 伝統工芸 | 30,000円~ |

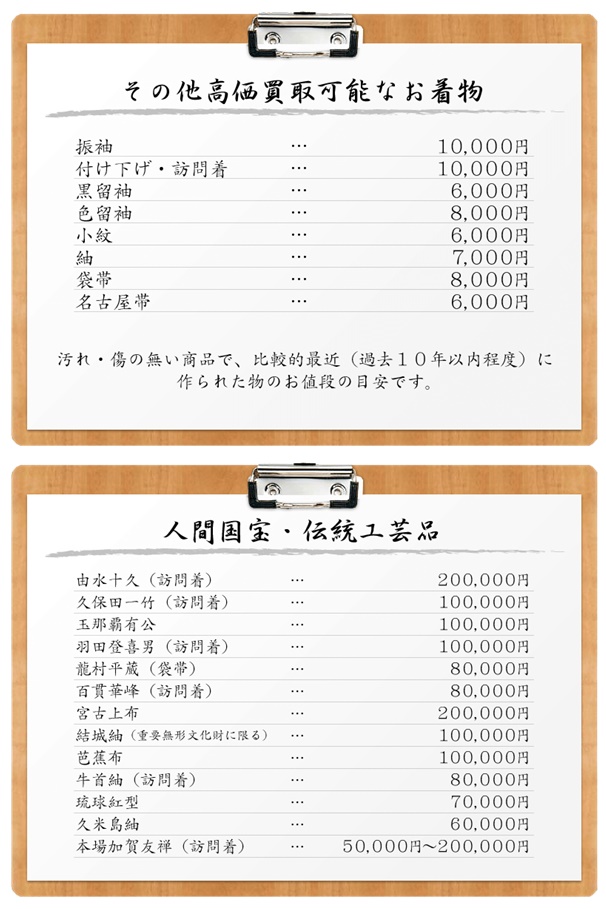

【久屋買取相場】

上記の表の買取額は、あくまでも目安です。

買取業者ごとに査定ポイントがあり、総合的に判断して買取額が決められるので、必ずしも相場通りの金額がつくわけではなく、着物によっては相場価格を下回ることもあります。

牛首紬の買取実例

買取相場を見ても、金額の幅が広いので、実際の買取金額を知りたいですよね。

牛首紬は、着物が4万円(八光堂)で買取されていたり、牛首紬の着物2点と有名作家の小紋の着物の3点、すべて未使用証紙付で8万円(バイセル)と、高い買取額で買取されています。

状態や証紙の有無でも買取額は変わりますが、とにかく着物買取専門業者に依頼してみるといいですね。

三大紬の1つ?牛首紬とは

三大紬といわれる紬のうちの1つは、紬の女王「大島紬」もう1つは紬の王様「結城紬」というのは、人気も歴史も古いので納得ですが、残る1つは知らないという人も多いです。

しかし、残る1つの紬は諸説あり、長野県の上田紬や新潟県の塩沢紬などがあげられ、このページで紹介する牛首紬といわれることもあります。

そんな、三大紬の1つかもしれない牛首紬とは、石川県白山市白峰地区(旧:白峰村)で生産されている絹織物のこと。

また、釘を抜けるほど丈夫なことから、別名「釘抜紬」とも呼ばれている紬のことです。

正式名称である牛首紬という名前の由来は、白峰村の中心地域が明治初期まで「牛首」と称されていたから。

しかし、牛首と称されていた地は、ダム建設のため湖に沈み今はもうなく、現在は白山の麓に移り織り続けられています。

2匹の蚕(かいこ)が生み出している牛首紬の特徴

牛首紬の誕生した白峰地区は、積雪が3~4メートルほどにもなる豪雪地帯で、平地が極端に少ない山間部に位置していたため、貴重な現金収入の手段として、古くから養蚕(ようさん)が盛んなところでした。

それは、200戸ほどあった家のうち、なんと170戸が養蚕業に関わっていたといわれるくらいですから、重要な産業だったということがわかりますよね。

※養蚕・・・繭を採る目的で蚕を飼育すること

その養蚕によって採れる繭のうち、形の良いきれいなものだけを、生糸の原料として売り、穴が空いていたり蚕のおしっこで変色しているなどの屑繭といわれる繭は、真綿にして手で糸を紡ぎ自家用の生地として織られていました。

その屑繭の1つに「玉繭(たままゆ)」とよばれる、2匹の蚕によって1つの繭が作られる繭があり、牛首紬はその玉繭を真綿にせず、玉繭から直接糸を引き出して織るのが特徴です。

玉繭から直接紡ぎ出された糸は、複雑に絡み合っているため、1本の糸をまっすぐ引き出せないので所々に節ができ、引き出した糸も太くて丈夫なので、織るとその節が独特の風合いを出し、釘が抜けるといわれるほどの丈夫な牛首紬となるのです。

ただし、玉繭は一度にたくさん紡げないうえに、全体の2~3%しか出ないので、牛首紬はとても希少価値がとても高い織物なのです。

[左:玉繭 2匹の蚕が入っている状態][右:玉繭と上繭 左が玉繭]

石川県指定の無形文化財に認定されている牛首紬

牛首紬は、下記の4つの認定を受けている織物です。

【牛首紬の認定種類】

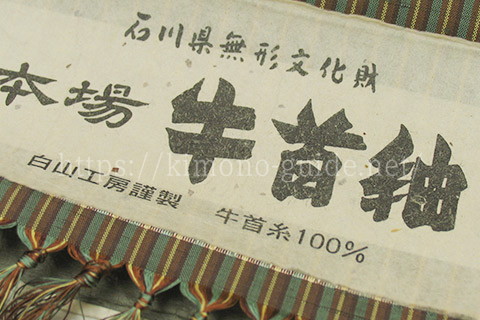

・石川県指定無形文化財

・伝統的工芸品

・地域団体商標

・石川県牛首紬生産振興協同組合

牛首紬が石川県の無形文化財に指定されるきっかけとなった技術でもあり、経済産業大臣が認定する伝統的工芸品に認定されることになった技術が、座繰(ざくり)による糸引き。

座繰とは、煮繭(しゃけん)した繭から直接糸を引き出すことで、玉繭は絡み合った糸でできているので、糸を引き出す作業はとても難しく、1日に紡げる糸はごくわずかです。

そのため、玉繭から糸を引き出すのは、長年の経験とカンが必要なので、現在では糸を引ける人が減少し、牛首紬はますます希少価値の高い紬となっています。

【石川県指定の無形文化財の指定要件】

1,緯糸(よこいと)はすべて玉繭から直に引いた玉糸を用いること

2,高機(たかばた)によること

【伝統的工芸品の指定要件】

1,先練り又は先染めの平織りとすること

2,経糸(たていと)に使用する糸は生糸とし、緯糸に使用する糸は「座繰り」による玉糸とすること

3,緯糸の打ち込みには「手投杼(てなげひ)」又は「引杼(ひきひ)」を用いること

[杼(ひ)]

【地域団体商標の定義】【石川県牛首紬生産振興協同組合の認定織物の定義】

1,先練り又は先染めの平織りもしくはこれらの変化組織とする

2,経糸に使用する糸は生糸とし、緯糸に使用する糸は「座繰り」による玉糸とする

3,緯糸の打ち込みには「杼」を用いる

石川県牛首紬生産振興協同組合が認定する該当製品には、夏牛首や夏牛首帯などがあります。

紬には珍しい後染めの訪問着はセミフォーマルにも着れる

牛首紬は、紬織には珍しく後染めの訪問着や小紋もある紬です。

牛首紬が誕生した頃は、他の紬と同じように先染めで織られていましたが、後染めである

友禅染の訪問着や小紋が売れたことにより、後染めの牛首紬がたくさん作られています。

後染めの牛首紬は、セミフォーマルとして着用できるので、入学式や卒業式・披露宴などに着ていけるのです。

近年、パリコレクションにも採用され海外からも注目が・・・

日本では、着物を着る人が少なくなり、着物向けの生地の需要が減っていることもあり、牛首紬の工房は現在、加藤機業場と西山産業開発・繊維部の白山工房(はくさんこうぼう)の2つしか残っていません。

そのうちの1つである西山産業開発は、高級ドレス向けの生地として、通常38センチの反物の幅を1m40cmに広げたり、鮮やかな染色に挑戦するなどして、世界進出に挑んでいます。

その甲斐もあり、2011年7月に開催された2011―2012秋冬パリ・オートクチュールコレクションで採用されたのを初めとし、2012年の1月には2012―13秋冬メンズ・パリコレクションでも採用されています。

また、最新のトレンドを世界に向けて紹介するトレンドブックに掲載されたり、ミラノの出展見本市やパリで開かれた世界最高峰の服地見本市である「プルミエール・ヴィジョン」に2011年と2013年に出展するなどし、世界的にも注目されるようになりました。

牛首紬と間違えられやすい白山紬(はくさんつむぎ)

牛首紬と間違えられやすい紬に、白山紬という紬があります。

白山紬は、もともと牛首紬と同じ白峰町で織られていた紬なのでルーツは同じなのですが、力織機(機械織り)で織ったものを、商標登録したものです。

牛首紬と白山紬の見分け方

牛首紬と白山紬の見分け方は、プロなら触っただけでわかるといわれるくらい、風合いが違います。

牛首紬がしっとり柔らかく、しっかりした厚みがあるのに対し、白山紬はペラペラした薄い生地で、生地自体が固めです。

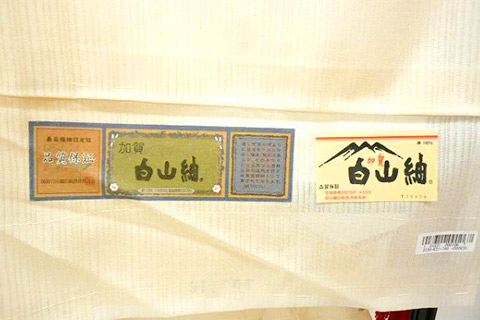

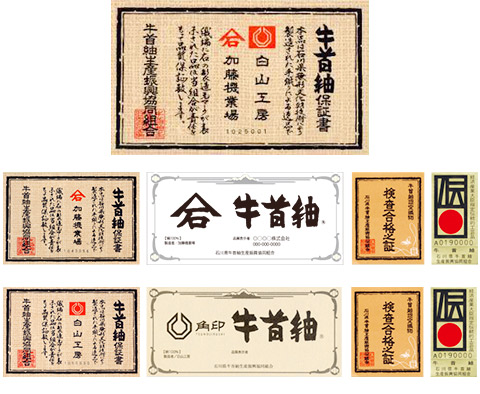

一番わかりやすい見分け方は、証紙を見ることです。

[白山紬 証紙]

牛首紬の伝統的な柄

牛首紬にはとくに伝統的な柄というのはありませんが「カツオ縞(しま)」と呼ばれる縦縞は、目にすることが多い柄です。

縦縞の他には、横縞や絣織りのものもあり、とくに亀甲絣は貴重で、なんと2年に3反ほどしか織られていないのだとか・・・

また、牛首紬の絣染めは、本藍染によって染められているものが多いですが、本藍染めの牛首紬は、藍で染めることによって繊維が適度にしなやかになるため、最高の着心地といわれています。

[牛首紬 カツオ縞]

加藤機業場の織物と白山工房の織物の見分け方

牛首紬を制作している工房は、今では2つだけですが、加藤機業場が昔ながらの製法にこだわり手織りだけなのに対し、白山工房は機械織りも取り入れ、近代化を進めている工房です。

どちらの工房の牛首紬も素晴らしいものですが、手織りの牛首紬は石川県の無形文化財が指定している織物で、技法が決まっているため見分けがつくようになっています。

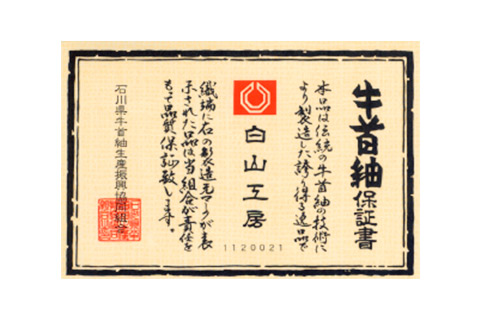

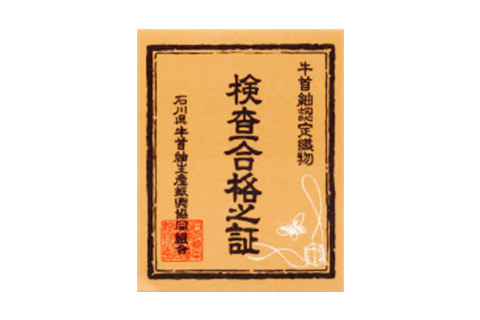

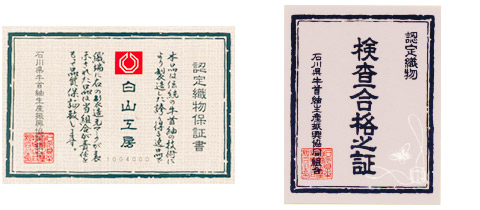

高機(手織り)で織られた織物には、牛首紬認定織物の検査合格之証と牛首紬保証書が付いています。

ただし、伝統的工芸品では、引杼(ひきひ)が認められているため、玉糸機で織った牛首紬にも、同じ牛首紬認定織物として検査に合格した証明である「検査合格之証」の証紙がつくのです。

高機で織られた牛首紬之証紙の一番上の保証書は、2014年2月末まで使用されていた証紙で、2つの工房の名前が入っていますが、2014年3月以降のものには、工房ごとの名前で発行されるようになったので、どちらの工房のものはすぐに分かるようになりました。

また、各工房之目印となるロゴ入りの証紙も貼ってあるため、見分けやすくなっています。

各工房の目印となるロゴは、加藤機業場の場合、三角の下に「石」の文字(左側)が記されていて、西山産業開発の白山工房の場合は、上部の空いた七角型で「角印」といわれています。

[牛首紬認定織物 検査合格之証 証紙]

【高機で織られた牛首紬の証紙】

[上:高機の証紙(2014年2月末まで)]

[中央:加藤機業場証紙]

[下:白山工房証紙]

[左:加藤機業場 落款][右:白山工房 落款]

【玉糸機で織られた牛首紬の証紙(機械織)】

玉糸機で織られた牛首紬の証紙は、証紙に書かれている内容が違い、証紙の色も違います。

内容の違いは、高機で織られた牛首紬の証紙には、石川県無形文化財と記載されていますが、玉糸機で織られた牛首紬は、要件に当てはまらない織り方なので、石川県無形文化財の呼称は使用できないため、記載されていないのです。

また、玉糸機を使用しているのは、白山工房だけなので、この証紙で加藤機業場の名前が入っているものはありません。

【認定織物の証紙】

石川県牛首紬生産振興協同組合が認定する製品に貼られる証紙があり、該当する製品には、夏牛首紬や夏帯などがあります。

[左:認定織物の保証書 証紙][右:認定織物の検査合格之証 証紙]

牛首紬の着物を高く売るポイント

牛首紬は、今では作る人が少なくなり、とても希少価値の高い絹織物です。

そのため、高く買取してもらえることもあるのですが、そのためにはいくつかポイントがあります。

高機の証紙がついてないと買取してもらえない?

牛首紬を高く買取してもらうには、手織りである高機で織られたものが一番ですが、高機でない牛首紬も買取してもらえます。

ただし、高機の牛首紬に比べると、買取額は低くなることが多いです。

高機かどうかは、証紙を見ればすぐに分かりますが、工房によってもすぐに分かります。

牛首紬の工房は2つだけといいましたが、そのうちの1つである加藤機業場は、昔ながらの製法にこだわり守り続けている工房のため、加藤機業場の証紙がついていれば、高機で織られた牛首紬に間違いありません。

加藤改石謹製の証紙があれば高く売れる?

加藤改石謹製と入っている織物は、加藤機業場が制作した牛首紬のことです。

加藤機業場は昔ながらの製造方法にこだわり、守り続けているため、生産量がとても少ないので、加藤改石謹製と入っていると買取額がUPすることもあります。

ただし、白山工房謹製のものでも、手織りの場合は、同じように生産量が少ないので、高く買取してもらえることもあります。

[左:加藤改石謹製証紙][右:白山工房手織り証紙]

先染めの牛首紬は希少価値が高く高額が期待できる?

現在の牛首紬は、後染めの友禅染や小紋の着物が増えているので、先染めの牛首紬は珍しく、とても希少性の高い紬になっています。

藍染やくろゆり染めの牛首紬であれば、高額での買取が期待できます。

ただし、証紙がない場合や状態が悪い場合は、買取額が下がることもあるので、証紙があれば準備しておくようにしましょう。

京友禅の作家物の牛首紬は高くなる?

京友禅の牛首紬は今でも作られていますが、作家物の京友禅の牛首紬は20年くらい前までは多く作られていましたが、今はあまり見かけなくなりました。

そのため、作家物の京友禅の牛首紬であれば、高く買取してもらえることもあります。

牛首紬を売るなら着物買取専門業者に任せるのが一番!

着物を売る時に、どこで売ればいいか迷う人は多いですよね。

着物を売る方法として利用されることが多いのは、以下の3つ。

[着物を売る方法]

1,リサイクルショップに持っていく

2,オークションやフリマアプリで売る

3,着物買取専門業者に売るという3つの方法ではないでしょうか?

主な方法は上記の3つですが、この中で最もおすすめできるのは、着物買取専門業者です。

リサイクルショップ

そもそも着物の買取をしているところが少なく、買取してもらえたとしても、専門の査定士がいないので、着物の価値に関係なく買取されるので、損することもあります。

オークションやフリマアプリ

スマホで簡単に登録することができるので、撮影した着物をアップロードするだけで、家に居ながらにして着物を売ることができるので便利です。

しかし、一見手軽で簡単そうですが、購入希望者の質問への対応や送付などの手間がかかります。

また、ある程度着物の知識がないとトラブルになることも・・・

着物買取専門業者

専門の査定士がきちんと価値を判断して査定してくれるので、納得して売ることができます。

万が一、金額に納得がいかない場合も、キャンセルすることができ、手数料も一切かからないので安心です。

買取方法も「出張買取」「宅配買取」「持込買取」の3つあり、自分にあった方法で依頼することが可能。

出張買取や宅配買取なら、持ち運ぶ必要もないので、家にいながらにして着物を売ることができるので便利です。

数社の着物買取専門業者に査定してもらうといい

着物買取専門業者とは、着物に関するものを専門に買取をして、独自に持っている販売先に売るといった、洋服でいう古着屋のようなものです。

着物買取専門業者は、とてもたくさんあり、買取業者によって買取した着物の販路はさまざまなので、欲しい着物も違い、買取額も違います。

そのため、同じ着物でも、高く買取してもらえるところもあれば、数百円にしかならないというところもあるのです。

たとえば、牛首紬の着物を3社に査定してもらった場合、A社は3万円・B社は2万円・C社は1万円ということもあるということ。

たしかに、何度も対応するのは面倒かもしれません。

しかし、先染めの場合は金額が大きく変わることもあるので、少し手間がかかっても、数社に依頼して納得のいく買取業者を見つけることが大事です。

買取業者の査定費用は一切かからないので、大事にしてきた着物を安く買い叩かれないためにも、複数の買取業者に見てもらいましょう。

まとめ

牛首紬は、玉繭という繭自体が少なく、糸を紡ぐのも難しい繭から作り上げる紬のため、とても生産量の少ない紬の絹織物です。

現在は、後継者不足で、ますます牛首紬を手に入れるのが難しくなってきています。

そんな牛首紬は、中古市場でもとても人気があり、高く買取してもらえることもある着物の1つです。

しかし、着物を売る時に証紙がなくて、牛首紬と知らずに売って損をしている人もいます。

価値のある着物を安く売ってしまわないためにも、きちんと価値を判断できるところで売りたいですよね。

着物を売る時は、証紙があってもなくても、着物をきちんと評価できる、着物買取専門業者にまずは見てもらって、上手に売るといいですね。

着物買取業者選びに迷ったらどうすればいい?

着物買取業者がたくさんありすぎて、どこを選べばいいのか迷ってしまうことがあるはず。

「着物売るガイド!」では、着物買取業者を徹底比較して特徴などを分かりやすくまとめたものを、ランキング形式で掲載しています。

着物買取業者選びに迷った時は、ぜひ一度チェックしてみてください!