結城紬は種類によって買取額の桁が変わる?高く売るコツと買取相場を解説

2018年9月19日

※当サイトには一部プロモーションが含まれています。

着物に詳しくない人にも知られている大島紬に比べると、認知度が少し低い「結城紬」ですが、きもの好きの人なら「一度は着てみたい」と思う着物の1つです。

そんな結城紬を持っている人のなかには、着る機会がないし、保管が大変だから売りたいと思っている人もいますよね。

本場結城紬は、高く買取してもらえる着物の1つです。

しかし、高く売るポイントを知らずに売ると損をすることも・・・

そこでこのページでは、結城紬がどんな着物なのか、見分け方・買取相場など、本場結城紬についてと売るためのコツを紹介したいと思います。

【おすすめ記事】

- 最新の『着物買取業者おすすめランキング』をチェック!

口コミ評価や買取相場、高く売るためのコツまで徹底解説!

本場結城紬の着物の買取相場はどれくらい?

着物に詳しくない人だと、結城紬を知らないという人も多いですが、実は1873年(明治6年)に開催された、ウィーン万国博覧会に出品されたことがあり、世界的にも有名な織物なのです。

きもの好きの人のあいだでは、新品の着物はもちろんですが、中古でも手に入れたいという人も多く、高く買取してもらえることもある着物の1つです。

着物買取専門業者大手のスピード出張買取バイセル(元・スピード買取.jp)と福ちゃん・宅配買取専門業者の久屋が、公式サイト内で発表している買取相場は以下になります。

【バイセル買取相場】

| 着物の種類 | 買取相場 |

|---|---|

| 作家物(有名作家物/人間国宝など) | 3,000円~800,000円 |

| 留袖(色留袖/黒留袖) | 2,000円~200,000円 |

| 振袖 | 2,000円~500,000円 |

| 友禅(京友禅/加賀友禅/東京友禅/十日町友禅など) | 3,000円~500,000円 |

| 訪問着 | 2,000円~500,000円 |

| 付け下げ | 2,000円~200,000円 |

| 紬(大島紬/結城紬/黄八丈紬/塩沢紬/牛首紬など) | 1,000円~500,000円 |

| 小紋 | 1,000円~200,000円 |

| 色無地 | 1,000円~50,000円 |

【福ちゃん買取相場】

| 高価買取対象 | 価格 | 高価買取対象 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 振り袖 | 10,000円~ | 訪問着 | 10,000円~ |

| 袋帯 | 8,000円~ | 紬 | 7,000円~ |

| 黒留袖 | 6,000円~ | 小紋 | 6,000円~ |

| 名古屋帯 | 6,000円~ | 人間国宝 | 30,000円~ |

| 伝統工芸 | 30,000円~ |

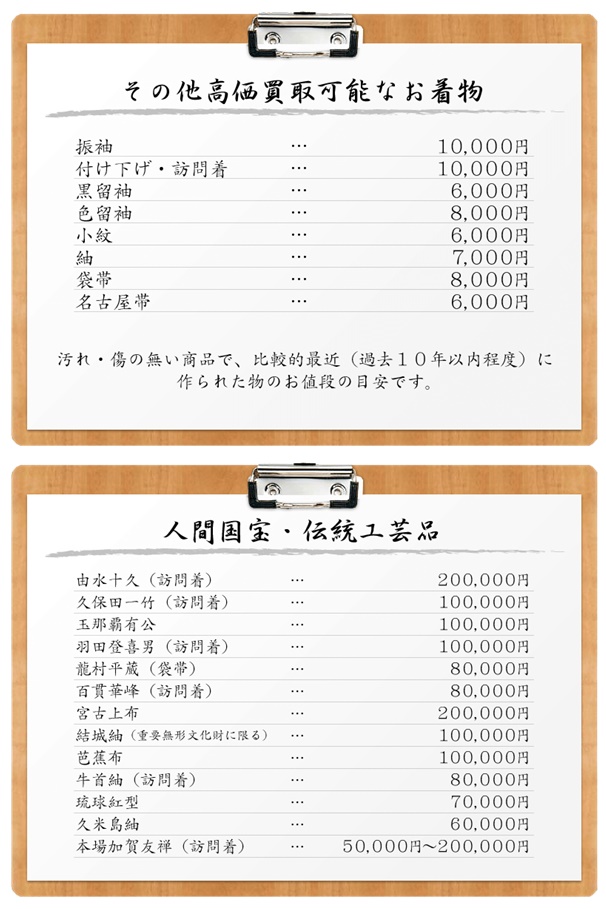

【久屋買取相場】

上記の表の買取額は、あくまでも目安です。

買取業者ごとに査定ポイントがあり、総合的に判断して買取額が決められるので、必ずしも相場通りの金額がつくわけではなく、着物によっては相場価格を下回ることもあります。

結城紬 買取実例

紬の着物は染め着物と比べると、普段着の着物ということもあり、高く買取してもらいにくい着物ですが、結城紬は有名産地の織物で人気が高いので、高く買取してもらえることもあります。

たとえば、本場結城紬の証紙付の着物が53,000円(買取プレミアム)や、証紙付の反物が25,000円(六角堂)で買取されています。

しかし、必ずしも高く買取してもらえるわけではなく、古くてシミのある結城紬の着物だと、1万円(六角堂)ということも・・・

でも、古くてシミがあっても、きちんと値段がつくのが、結城紬の大きな魅力です。

世界に誇る結城紬とは

結城紬は、茨城県の結城市と栃木県の小山市(おやまし)で、奈良時代から献上品として納められた日本最古の絹織物と言われている、今もかわらぬ技法で織り続けられる高級絹織物のこと。

結城紬の歴史は古く、さかのぼることおよそ2000年、美濃の国(岐阜県)より久慈の国(茨城県久慈郡)に移り住んだ、多屋命(おおねのみこと)が織りはじめた絹織物の一種である「長幡部?(ながはたべのあしぎぬ)」結城紬の起源となる織物と言われています。

?(あしぎぬ)とは、悪しき絹のことで、手で紡ぎだした太い糸で織られていました。

しかし、悪しき絹とはいえ、朝廷に上納されていた?が、今も正倉院に保管されていることからも、この時代から品質が高かったことがうかがえます。

長幡部?は、平安中期には「常陸?(ひたちあしぎぬ)」鎌倉時代には「常陸紬」と呼ばれるようになり、江戸時代に入り結城家から献上されていた織物ということもあり、結城家の名前をそのまま名付けました。

もともと太いつむぎ糸で織られていた?は、かたくて丈夫な織物でしたが、絣が緻密になっていくことで、細い糸が必要となり細い糸が紡がれるようになり、今では軽くて柔らかいといわれる織物となったのです。

国の重要無形文化財に認定されている

結城紬の技法は、?と呼ばれていた頃とかわらぬ製法が受け継がれ、今も古(いにしえ)の頃と同じ技法で行われています。

その技法のなかの「糸つむぎ」「絣くくり」「地機織り(じばたおり)」の3つの技法が、1956年(昭和31年)に、国の重要無形文化財として指定されました。

[左:糸つむぎ][中央:地機織り][右:絣くくり]

重要無形文化財の結城紬として製品にできるのは、指定要件を満たしていてかつ本場結城紬技術保持会技術保持者に認定されている人が指定要件の工程を行ったものだけです。

また、結城紬は経済産業大臣が認定する伝統的工芸品にも選ばれていて、要件は重要無形文化財と似ていますが、伝統的工芸品の方がもう少し細かいです。

結城紬は全行程が手作業

結城紬は、糸をつむぐところから反物に仕上がるまで、上記の3つの工程を含め24工程(細かく分けると40工程にものぼる)ほどあり、すべての工程が手作業で行われています。

全行程を手作業で行うので大量生産ができず、1反分の糸をつむぐのや絣くくりにはそれぞれ2~3ヶ月かかり、織るのに早い人でも1ヶ月ほどかかるため、年間の生産量は1,000反に満たないのです。

そんな結城紬は、希少価値が高く、紬の王様といわれています。

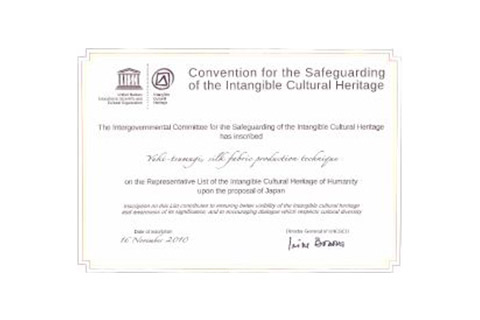

本場結城紬はユネスコ無形文化財にも認定

紬はもともと、糸を手つむぎしたもので織っていたのですが、多くの紬織は機械で糸をつむぐようになり、今では、手つむぎのうえにすべての工程が手作業で行われているのは、結城紬だけです。

その技術は、世界的にも守るべき技術だとして、2010年(平成22年)に、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

[ユネスコ無形文化遺産登録証]

紬には珍しいフォーマルにも着れる本場結城紬

もともと紬は、生糸にならない屑繭を手つむぎし、自家用の普段着として織られていたものです。

そのため、本来普段着の紬は格が低い着物になるため、フォーマルな場にはふさわしくないとされ、正式な場に着ていくことはできません。

しかし、結城紬の場合、紬には珍しく屑繭ではなく生糸にできる繭から手つむぎした糸で織っているため、希少価値の高い高級絹織物とされています。

そんな結城紬には訪問着もあり、訪問着であれば洋式の結婚式の披露宴に着ることが可能です。

とはいえ、一般的に紬はフォーマルな場に着ていくものではないと認識してる人が多いので、さまざまな年代の人が集まる披露宴に着ていくのは、招待してくれた人に恥を欠かせることもあるので、避けるほうがいいでしょう。

ただし、披露宴の二次会やカジュアルなパーティーなら、気にすることなく着ていくことのできる着物です。

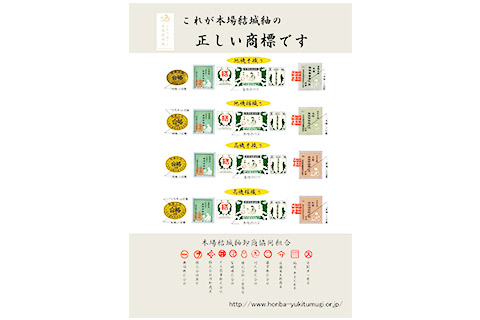

結城紬の証明には証紙が重要

結城紬は、茨城県と栃木県で織られる紬のブランドです。

ブランドといえば、ニセモノを心配する人もいると思いますが、結城紬には「証紙」が貼ってあり、産地や技法がわかるようになっているうえに、偽造防止の工夫もされています。

結城紬と本場結城紬の違い

結城紬には、本場結城紬と本場を付けず結城紬と呼ぶものとがあります。

本場を付けない結城紬は、ニセモノというわけではなく、紬織には違いないのですが、本場結城紬と技法が違うので区別されているのです。

結城紬と呼ばれているものの多くが「石下結城紬(いしげゆうきつむぎ)」という、茨城県結城郡織物協同組合の組合員によって、茨城県の常総市(旧石下町)周辺で生産されていて、石下紬・石下結城紬とも呼ばれている織物のことを指します。

本場結城紬と石下結城紬の違いは、本場結城紬が経糸(たていと)と緯糸(よこいと)共に真綿の手紡ぎ糸を使うのに対し、石下結城紬は本場結城紬の機屋(はたや)が厳選した真綿から動力を使って引き出した糸と、経糸に細い生糸を使っています。

また、本場結城紬が手織りなのに対し、石下結城紬は動力織機を使用して織られているので、本場結城紬とは風合いが違います。

ただし、石下結城紬の品質は、本場結城紬にひけを取らない上質なもので、作業工程の効率化をはかり、大量生産ができるようになったことで、本場結城紬よりも手頃感のある結城紬になったというだけです。

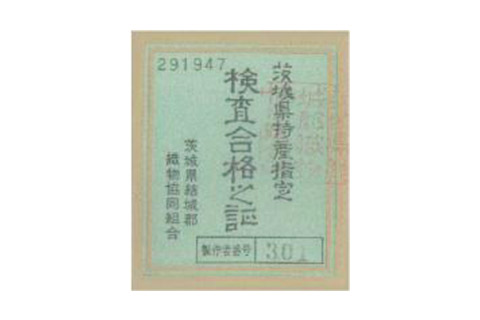

茨城県結城郡織物協同組合が検査・発行する証紙が貼られ、本場結城紬と区別されています。

[茨城県結城郡織物協同組合検査証 証紙]

本場結城紬とされるのは16項目の厳しい検査に合格したものだけ

結城地方では、重要無形文化財の要件や伝統的工芸品の要件とは違う技法で織られている紬もあり、区別するために2つの要件を満たしている物を「本場結城紬」と呼んでいます。

本場結城紬の証紙を貼ることができるのは、指定要件の他にも、幅・長さ・打ち込み数・模様ズレなどの16項目の厳しい検査に合格したものに限られます。

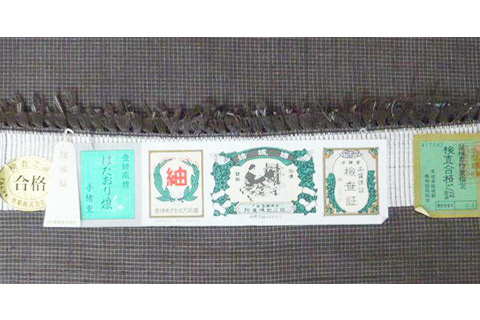

そして、本場結城紬の証明となる証紙が貼られていて、本場結城紬かどうかは「本場結城紬検査之証」が貼ってあるかどうかで見分けることができます。

[左:本場結城紬検査之証 地機証紙][中央:生地と証紙の割印][右:本場結城紬検査之証 高機証紙]

また、この証紙でわかるのは、本場結城紬かどうかはもちろんですが、地機で織られたか高機で織られたかがわかります。

また、赤い印が押されていますが、これは生地と割印してあるためで、貼替え防止のために押されているものです。

ただし、この証紙は機屋(はたや・織り子のこと)が発行するのもので、検査に合格しなかったものにも発行されます。

それは、重要無形文化財や伝統的工芸品として出せないだけで、本場結城紬であることには違いないからです。

要はB反品ということです。

不合格の場合は、登録商標の上になぜ不合格になったのかがわかる印が押してあります。

[横段で不合格になった反物]

要件を満たす本場結城紬の場合は、金色の合格シールが貼られますが、その種類は5種類あります。

まず重要無形文化財として合格したものには、財団法人重要無形文化財結城紬技術保存会の名前が入っている合格シールが貼られます。

本場結城紬のシールには、合格の文字の下に上に地機か高機かが記載されていて、縮織の場合は合格の文字の上に縮織と記載されています。

【合格シールの5つの種類】

・重要無形文化財

・地機で平織

・地機で縮織(ちぢみおり)

・高機で平織

・高機で縮織

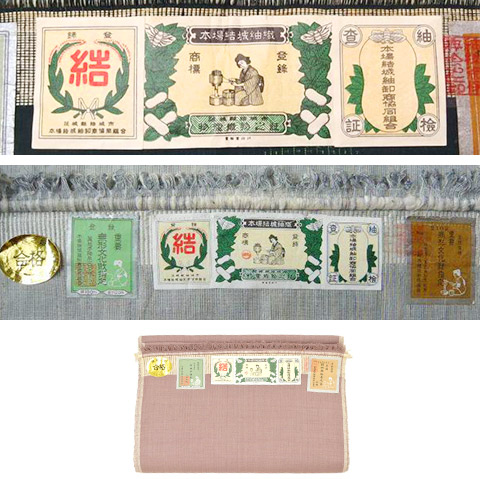

本場結城紬の証紙は4種類!証紙の見分け方

本場結城紬の証紙は、反物の端の「カシャゲ」といわれる白い部分に、本場結城紬検査証(上記で説明した本場結城紬検査之証と合格シール)の2枚と組合責任証の4枚計6枚の証紙があります。

本場結城紬検査証と合格シールの2枚は、茨城県及び栃木県本場結城紬織物協同組合が発行しているもので、組合責任証の4枚は本場結城紬卸商協同組合が発行しているものです。

組合責任証とは、本場結城紬卸商協同組合が、品質を保証している証紙のことで、B・C・Dは3枚で1セットになっています。

証紙の組み合わせは4パターンあり、重要無形文化財の要件を満たしているものには、合格シールが財団法人重要無形文化財結城紬技術保持会のものが貼られているのです。

【4種類の組合責任証】

A,品質表示・・・・・真綿手紬糸100%を強調するための証紙

B,産地証明・・・・・本場結城紬卸商協同組合の登録商標で「結」の字を象徴的に表しているもの

C,糸とり婦人図・・・原料の手つむぎ糸をつむぐ作業を図案化したもので、本場結城紬卸商協同組合の証紙

D,検査証・・・・・・本場結城紬卸商協同組合の組合員が責任をもって毎反ごとに検査を実施したものに貼るもの

[上:本場結城紬 3枚1セットの証紙]

[真ん中:本場結城紬 重要無形文化財反物]

[下:本場結城紬 高機平織反物]

証紙について詳しく知りたい場合は、下記のサイトを参考にしてください。

参考サイト:結城紬の証紙ラベルについて

[本場結城紬の証紙一覧]

「紬」の証紙はニセモノ?「結」の文字の証紙は付けれる組合員は11社

結城紬の桑の葉で文字を囲った証紙には「結」の字のものと「紬」の字のものとがあります。

上記で本場結城紬の証紙には結の字の証紙がつくと紹介したので、紬の字の証紙だとニセモノ?と思った人もいると思いますが、ニセモノではありません。

紬の字の証紙は、本場結城紬とは違う技法で織られる結城紬につく証紙で、上記で紹介した石下結城紬がそのいい例です。

本場結城紬の協同組合の組合員でもある「奥順(おうじゅん)」が制作している、オリジナルブランドの『はたおり娘』は、石下結城紬の製織技術で制作されているので、紬の字の証紙がついています。

また、糸とり婦人図は本場結城紬の登録商標のため、紬の字の証紙が貼られる場合は、図柄が機織りをしている女性の図柄になっていて、この図柄も商標登録されています。

本場結城紬の糸とり婦人図の証紙には、組合員のロゴが押されているのも、結城紬の証紙と違うところです。

そして、結城紬の証紙も3枚1セットになっていて検査証がついていますが、見た目のデザインは似ていますが真ん中の文字が、本場結城紬は「本場結城紬卸商協同組合」と入っているのに対し、結城紬は「検査証」と入っているので見分けられます。

[結城紬 証紙]

本場結城紬の着物を高く売るポイント

本場結城紬は買取してもらいやすい着物ですが、高く売るにはいくつかポイントがあります。

本場結城紬は証紙が重要!証紙がないと買取してもらえない?

本場結城紬を売る時に、証紙があるとないとでは、買取金額に大きな差が出ることもあります。

結城紬の証紙は、産地証明だけではなく技法を証明するものでもあるからです。

とくに、今では市場に出回ることのない、重要無形文化財の合格シールが貼ってある場合は高額になることもあり、重要無形文化財とほとんど変わらない製法の地機で織られたものも高くなることがあります。

地機(ぢばた)の証紙がついている方が高く売れる?

本場結城紬の合格シールは5種類ありますが、市場にあまり出回らない財団法人重要無形文化財結城紬技術保持会のシールは別として、「地機」の文字が入っているシールが付いている場合は、高く買取してもらえることがあります。

それは、高機も手織りには違いないのですが、地機よりも高機の方が生産量が多いので、地機で織られた結城紬のほうが希少価値が高いからです。

「結」の文字の証紙の本場結城紬は高く売れる?

「結」の字の証紙のものも「紬」の字の証紙のものも結城紬には違いありませんが、結の字の証紙のほうが、手間がかかるため大量生産ができないので、希少価値が高いです。

そのため、技法の証明にもなる証紙は、結の字の証紙が貼ってある方が、手紬糸を100%使用していて手織りされていることの証明にもなるので、高く買取してもらえるといえます。

縮織の結城紬は高く売れる?

結城紬はもともと、平織と緯糸(よこいと)に強い撚りをかけた糸を使う縮織の2つの織物が織られていて、1953年(昭和31年)に両方の織り方が共に茨城県の無形文化財に指定されました。

しかし、その3年後の1956年(昭和 34年)に、平織のみが国の重要無形文化財に指定されたため、それまで同じように織られてきた縮織は、全体のわずか1%しか織られなくなったのです。

今では縮織の結城紬の生産量は、全体の3%まで回復しましたが、それでも希少価値が高いのは間違いありません。

そのため、縮織の結城紬は、高額が期待できる結城紬といえるのです。

とくに、地機で織られた縮織の結城紬は、希少中の希少といえます。

複雑な柄の本場結城紬は高く売れる?

結城紬の代表的な絣模様は「亀甲(きっこう)柄」

亀甲柄は細かいほど絣のくくりが多くなり、反物の一幅あたりに並ぶ亀甲の数が多くなると糸を細くつむがないといけないので、熟練の織り技術が必要となります。

亀甲柄は80・100・120・160・200亀甲に分類されますが、100亀甲が一般的でそれ以上細かい亀甲柄を織れる技術を持っている人が少なく、産地でもなかなか見ることができないくらいです。

亀甲柄に限らず、細かい柄の結城紬は、手間がかかり生産量も少ないので、高く買取してもらえることもあるのです。

箱入りの結城紬は高く売れる?

結城紬のなかでも本場結城紬の場合、反物によっては桐箱入りのこともあります。

箱にも産地を証明できる文字が入っているうえに、箱入りになるものは希少価値の高い高価のものが多いので、高く買取してもらえることもあるのです。

[箱入り本場結城紬]

結城紬を売るなら着物買取専門業者に任せるのが一番!

着物を売る時に、どこで売ればいいか迷う人は多いと思います。

しかし、売る方法によっては、安く買い叩かれることや、着物の価値を知らずに安く売ってしまうことがあり、損をすることもあります。

売る方法のメリット・デメリットを理解したうえで、売る方法を選ばなくてはいけません。

着物を売る方法として利用されることが多いのは、

[着物を売る方法]

1,リサイクルショップに持っていく

2,オークションやフリマアプリで売る

3,着物買取専門業者に売る

主な方法は、上記の3つだと思いますが、この中で最もおすすめできるのは、着物買取専門業者です。

リサイクルショップ

そもそも着物の買取をしているところが少なく、買取してもらえたとしても、専門の査定士がいないので、着物の価値に関係なく買取されるので、損することもあります。

オークションやフリマアプリ

スマホで簡単に登録することができるので、撮影した着物をアップロードするだけで、家に居ながらにして着物を売ることができるので便利です。

しかし、一見手軽で簡単そうですが、購入希望者の質問への対応や送付などの手間がかかります。

また、ある程度着物の知識がないとトラブルになることも・・・

着物買取専門業者

専門の査定士がきちんと価値を判断して査定してくれるので、納得して売ることができます。

万が一、金額に納得がいかない場合も、キャンセルすることができ、手数料も一切かからないので安心です。

買取方法も「出張買取」「宅配買取」「持込買取」の3つあり、自分にあった方法で依頼することが可能。

出張買取や宅配買取なら、持ち運ぶ必要もないので、家にいながらにして着物を売ることができるので便利です。

数社の着物買取専門業者に査定してもらうといい

着物買取専門業者とは、着物に関するものを専門に買取をして、独自に持っている販売先に売るといった、洋服でいう古着屋のようなものです。

着物買取専門業者は、とてもたくさんあり、買取業者によって買取した着物の販路はさまざまなので、欲しい着物も違い、買取額も違います。

そのため、同じ着物でも、高く買取してもらえるところもあれば、数百円にしかならないというところもあるのです。

たとえば、本場結城紬の着物を3社に査定してもらった場合、A社は5万円・B社は3万円・C社は1万円ということもあるということ。

たしかに、何度も対応するのは面倒かもしれません。

しかし、作家物の場合は金額がもっと大きく変わることもあるので、少し手間がかかっても、数社に依頼して納得のいく買取業者を見つけることが大事です。

買取業者の査定費用は一切かからないので、大事にしてきた着物を安く買い叩かれないためにも、複数の買取業者に見てもらいましょう。

まとめ

結城紬は紬の王様といわれるほど、人気が高く買取の時にも高く買取してもらえる着物です。

しかし、結城紬は国の重要無形文化財や伝統的工芸品に指定されているということもあり、染織技法によって製品の価値が大きく違う織物でもあります。

きちんと結城紬の価値を判断できるところで売らないと、損をすることにもなりかねないので、まずは着物買取専門業者に依頼して着物の価値を知ることからおすすめします。

着物買取専門業者は、査定の費用が一切かからないうえに、査定後一定期間、買取金額を据え置きしてくれるところもあるので、他社と比較しながら上手に売るといいですね。

着物買取業者選びに迷ったらどうすればいい?

着物買取業者がたくさんありすぎて、どこを選べばいいのか迷ってしまうことがあるはず。

「着物売るガイド!」では、着物買取業者を徹底比較して特徴などを分かりやすくまとめたものを、ランキング形式で掲載しています。

着物買取業者選びに迷った時は、ぜひ一度チェックしてみてください!